Этот пост я также опубликовал на личном сайте. В неопределенном будущем там появятся продолжения, так что добро пожаловать.

Вообще говоря, предсказывать гибель самого себя или более крупных сущностей, частью которых являешься ты сам (страна, планета, человечество) — неблагодарное занятие. В случае ошибки ты становишься посмешищем, а в случае "успеха" — ты покойник. То есть матожидание выгоды от таких прогнозов для самого прогнозиста отрицательное. Существует только одно извиняющее в таких случаях соображение: некоторые сценарии, если возможность их реализации не произносить вслух, происходят с большей вероятностью, чем если да. Смертельно больному иногда полезно узнать о своей болезни, потому что в этом случае у него появляется шанс найти лечение.

Мой взгляд на будущее, общее будущее всех людей — довольно пессимистический. Я считаю наиболее вероятной веткой будущего ту, в которой человечество ждет постепенное затухание, подобное средним векам, а за ним — смерть. Причем все это в течение ближайших нескольких поколений, а не каких-нибудь там миллионов лет. Причина состоит в том, что практически вся интеллектуальная деятельность человечества всегда упирается в ресурсный барьер.

Что за барьер?

Если вкратце, барьер — это замкнутый круг, когда мы не можем получить больше знаний, если не потратим больше ресурсов, а больше ресурсов мы не добудем, пока не появится больше знаний. Это фундаментальная проблема, в которую упирается практически все, что мы делаем, во всех требующих вовлечения интеллекта областях.

Вот вам скриншот из Warcraft II в качестве визуального референса

На старте "игры" вселенная для людей окутана туманом: мы не знаем почти ничего о том, как устроен мир, какие ресурсы нас окружают и как их добывать. Нам немного везет как биологическому виду, нас становится больше и мы расселяемся по планете, постепенно узнавая все больше. Происходит череда так называемых научно-технических революций, когда мы осваиваем новые источники энергии, а с ними — и все более новые способы ее применения. Однако со временем становится ясно, что у роста знаний есть фундаментальные пределы. Быстрые открытия, череда научно-технических революций, все это — так называемые низковисящие плоды. Все наиболее простое, интуитивное, красивое, ясное открывается первым. Все, что требует относительно небольших капитальных вложений — строится первым. Каждый следующий шаг становится все дороже, а отдача от новых открытий и изобретений — все меньше. Везде — как в науке, так и в технологиях — интенсивный рост сменяется экстенсивным, маленькие юркие научно-технические зверьки сменяются ящерами-гигантами, ждущими очередного метеорита для своего окончательного вымирания.

Научные штуки становятся огромными

С помощью науки мы как человечество получаем новые знания, которые со временем конвертируются в новые технологии, а новые технологии, в свою очередь, помогают делать следующие шаги в науке. В разных науках задержка между открытиями и их практическими применениями разная, хотя я склонен думать, что отличается она не кардинально, поскольку будь оно так — случился бы "арбитраж", рыночные механизмы достаточно быстро (примерно за время жизни одного поколения) перераспределили бы в области с наиболее быстрой отдачей больше ресурсов и все низковисящие плоды были бы сорваны. В одной старой книжке из 1980-х я как-то раз прочитал, что достижения в физике конвертируются в полезные технологии примерно в течение 50 лет. Я не эксперт в физике, но мне представляется, что с тех пор время "окупаемости" крупных проектов в физике выросло почти на столько времени, сколько успело пройти с момента, когда эта книжка была написана.

Огромная штука у физиков

Итак, есть физика, основа всех естественных наук. В физике все фундаментальные прорывы упираются в строительство огромных экспериментальных установок, например ускорителей частиц. Ускоритель — это по своей сути (но не буквально) гигантский микроскоп, причем чем больше сам микроскоп — тем большее "увеличение" он дает. Большой ускоритель может разогнать частицы до бóльших скоростей, чтобы при их столкновении выделилась бóльшая энергия, а чем больше энергия столкновения, тем более микроскопические аспекты реальности начинают себя проявлять. Ускорители бывают разными, но, насколько я понимаю, хорошо масштабируется только один вид конструкции — в виде огромного кольца. Крупнейшие ускорители сегодня — это кольцеобразные трубы диаметром в несколько километров, внутри которых с помощью огромных электромагнитов разгоняются частицы, чтобы потом можно было посмотреть, как они столкнутся. Десятилетиями разные страны конкурировали между собой на тему "кто построит самый большой ускоритель", в первую очередь из военных соображений. Но со временем установки стали настолько огромными, что физики всего мира стали строить их сообща. Крупнейший на сегодня ускоритель — это огромное кольцо периметром 27 км. В планах — кольцо с периметром около 100 км. Много это или мало? Я слышал мнения физиков, что для проверки многих фундаментальных гипотез требуются ускорители, сопоставимые по размерам с солнечной системой или даже с галактикой. Мы безусловно узнаём больше с каждым новым более крупным ускорителем, но доступные нам энергии частиц явно недостаточны, чтобы подступиться к "концу физики". Скорее всего, мы обречены до конца времен болтаться где-то в области промежуточного знания, когда не на все фундаментальные вопросы есть ответы (даже при теоретической возможности эти ответы получить), но жарить себе еду на атомных кострах уже умеем.

У астрономов похожая история, только там нужно строить все более выдающиеся телескопы. Крупнейшие наземные оптические телескопы сегодня имеют диаметры порядка десятков метров, а "Джеймс Уэбб" — крупнейший оптический орбитальный — 6,5 метров. Куда больших размеров достигают радиотелескопы, там в порядке вещей диаметры порядка сотен метров. Прорывы в астрономии обычно — производные от крутости топовых телескопов, доступных в конкретный момент. За каждым скачком размеров орбитальных телескопов обычно следует куча публикаций о новых горизонтах, которые удалось разглядеть на этот раз. Примером может послужить бум в области открытия экзопланет, начавшийся несколько лет назад, и связанный тупо с появлением достаточно мощных телескопов.

А что биологи? В области разработки лекарств давно известен т. н. "закон Рума": стоимость разработки новых лекарств с поправкой на инфляцию удваивается примерно каждые 9 лет. И это несмотря на то, что доступные технические средства постоянно пополняются: теперь у нас есть всякие крутые вычислительные методы, умение работать напрямую с генетическими цепочками, уникальные физические инструменты, позволяющие оперировать чуть ли не на уровне отдельных атомов, ткани на чипах, и прочее, и прочее. Вот несмотря на весь технический прогресс в 2015-м разработка лекарства стоила примерно вдвое дешевле, чем сейчас, а в 2033-м станет еще, вероятно, вдвое дороже.

Медицина в целом тоже далеко не ушла от фармакологии. Позволю себе небольшую цитату:

Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.

Псалом 89-й, написано Моисеем около 3,5 тысяч лет назад.

Сколько люди живут сегодня? Примерно столько же. Существует популярный миф о якобы продолжающемся сильном росте продолжительности жизни. Фантасты и трансгуманисты вроде Рэя Курцвейла обещают нам в самом скором времени рост продолжительности жизни более чем на год за год, т. е. по сути бессмертие. Пока это, однако, выглядит не особенно реалистично. Статистика, на которой основываются эти люди, обычно сильно искажена одним фактором: падением младенческой смертности. Именно за счет него случился так называемый демографический переход в начале 20-го века, когда мировое население начало резко расти и во многих странах появились жирные программы соцобеспечения для стариков, основанные на изобилии молодежи, способной их всех прокормить. Однако с младенческой смертностью есть одна фундаментальная проблема: рано или поздно у вас просто закончатся младенцы, собирающиеся умереть. Вы не можете увеличивать продолжительность жизни до бесконечности, спасая младенцев. Если же вы посмотрите на статистику ожидаемой продолжительности жизни для людей, которые уже достигли 30-летнего возраста, вы можете заметить, что она почти не растет. При всем уважении к хирургам, пересаживающим сердца, отдача от всей совокупности прогресса в медицине выглядит убывающей.

Везде, в любой области науки, примерно одна и та же картина — новые достижения требуют все больших и больших вложений. Нужны все более циклопические сооружения, все больше денег и все больше людей. Все низковисящие плоды давно сорваны, и для добычи новых нам требуется строить все более и более высокие лестницы.

Технологические штуки тоже становятся огромными

Экономисты часто обсуждают любопытный феномен — эффект масштаба. Про какую бы известную операцию ни шла речь, обычно она получается тем эффективнее, чем в большем масштабе мы ее выполняем. Когда у нас уже есть технология, скажем, обработки металла, обычно эффективнее построить один металлургический комбинат размером с город, а не десять тысяч мини-плавилен в гаражах. Обычно это объясняют тем, что с ростом масштаба доля постоянных издержек падает, ведь они делятся на гораздо большее количество производимой продукции. Эффект масштаба — основной инструмент корпораций по завоеванию мира, и они используют его по полной, год от года увеличивая концентрацию производственных мощностей.

Завод Volkswagen в Вольфсбурге площадью больше 6 квадратных километров, в 2023 году на нем работали около 61 880 человек

Но эффект масштаба работает только для производств, алгоритм работы которых заведомо известен, и который остается только повторять. Если процесс полностью известен, его могут выполнять параллельно много людей, которым для этого можно передать заранее описанные инструкции. Да, нам потребуются другие люди, чтобы контролировать первых, но масштабирование обычно (до определенных пределов, которые еще, вероятно, никем не достигнуты) окупает расходы на содержание управленческой вертикали. Все иначе для производств, которые производят сами алгоритмы. Как только выясняется, что наша задача — не выполнять чужие инструкции, соревнуясь только в точности и количестве, а производить их, нашим сырьем становится неизвестность, с которой чертовски сложно работать. Законы эффекта масштаба, если только вы не придумаете хитрый способ это как-то обойти, будут действовать в противоположную сторону. То есть чем большую машину по производству инструкций вы хотите построить, тем хуже она скорее всего будет работать. Именно об этом аспекте масштабирования эта статья. И есть одна область, которая одновременно очень близка мне и в которой это наиболее явно: софт.

Если вы спросите, что самое значительное произошло в софте за последнюю пару десятилетий, я могу с уверенностью ответить: взлет опенсорса. Бóльшая часть компьютеров во всем мире сегодня работают на операционных системах с открытым исходным кодом. Мы пишем код на языках программирования, почти весь тулинг к которым стал опенсорсным. Даже "корпорация зла" — Microsoft — постепенно переходит ко все большей эксплуатации опенсорсного софта. Случайность ли это? Может это связано со взлетом популярности интернета, может это просто что-то стихийное, вроде того, как люди стали писать одну большую сетевую энциклопедию вместо множества маленьких бумажных? Я в этом не уверен.

Дело в том, что по своей природе написание софта — очень выгодная вещь. Софт может быть дорого и тяжело писать, но как только дело доходит до распространения — "изготовить" очередную копию готовой программы стоит почти ничего. Это позволяет фирмам, которые производят софт, очень быстро масштабироваться до уровня международных корпораций и оказываться на верхушках всех рейтингов по капитализации. Однако в реальной жизни мы наблюдаем парадоксальное явление: крупные корпорации добровольно отдают софт, в написание которого они вложили большие деньги и уникальные знания, в открытый доступ. Они не продают его, а именно отдают. Причем не в виде бинарных файлов, чтобы вы могли просто запустить его как пользователь, а именно в виде исходного кода, который может модифицировать любой желающий. Чем больше вы будете думать над этим фактом, тем большее замешательство можете у себя заметить. Насколько вероятно, что кто-то, владеющий курицей, несущей золотые яйца, решит отдать ее в общий доступ для всех желающих? Или даже больше: опубликует в открытом доступе инструкцию по тому, как кто угодно может сделать неограниченное количество точно таких же куриц у себя дома. Что заставляет компании так делать? Почему мы все еще не живем в мире, где на каждой кем-либо написанной строчке кода стоят ценник и реквизиты корпорации-изготовителя? У меня есть ответ, и он довольно безрадостный: наш софт стал слишком огромным. Ключевые решения в современном софте просто настолько огромные, что ни одна отдельно взятая корпорация не способна в одиночку их поддерживать.

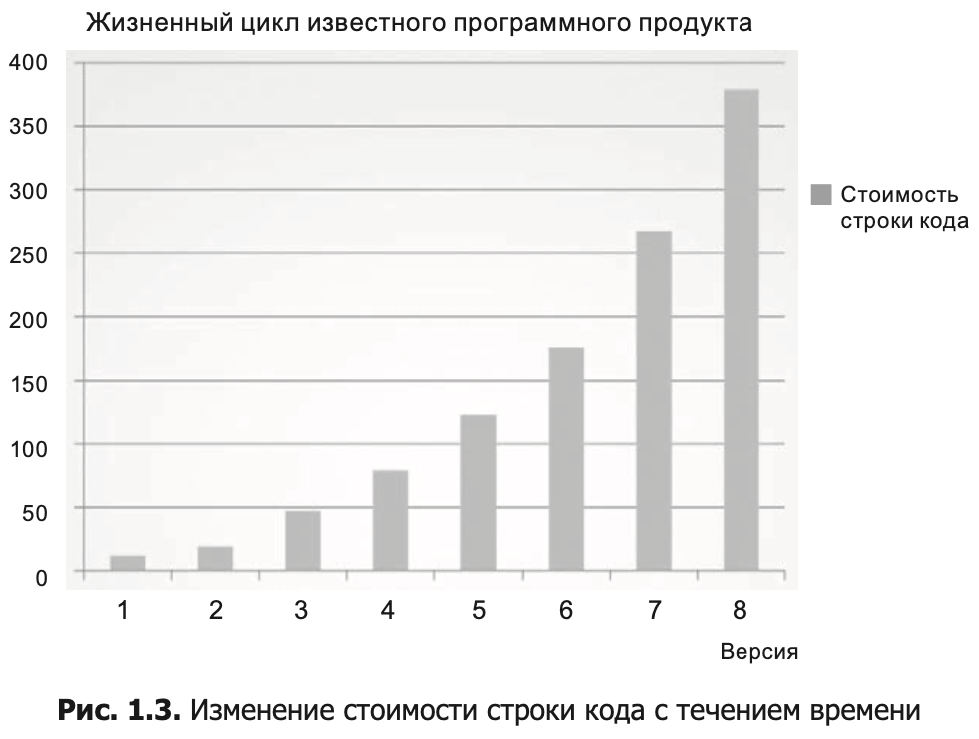

Есть известная иллюстрация из книги Боба Мартина "Чистая архитектура":

На картинке изображен процесс, который достаточно очевиден для программистов, но редко осознается окружающими их людьми, включая менеджеров. По мере роста любого программного проекта стоимость добавления каждой новой строчки кода или каждой новой фичи — непрерывно растет. Если программисты умные и опытные, а менеджмент качественный, рост может замедлиться, но он в любом случае происходит, и в наших силах лишь замедлить его, больше инвестируя в качество. Да, в условиях современной условно бесконечной разработки на основе "гибких методологий" это не так заметно, но остаются места типа игровой индустрии, где замедление бросается в глаза по снижению частоты релизов, уходу от попыток в реализм и преобладанию ремейков над оригинальными работами (как сказал бывший босс PlayStation Ёсида Сюхэй, "<abbr title="Однопользовательские игры сейчас стоят так дорого, что [разработчикам] нужен дополнительный доход от ремастеров и портирования на ПК, чтобы иметь возможность их создавать">Single-player games now cost so much, so they need additional income by doing remasters and porting to PC to be able to do that</abbr>").

Столько, сколько люди пишут программы, существует проблема роста сложности. И у программистов есть эффективное решение: абстракция. Разные языки программирования, парадигмы, принципы стали конкурировать между собой в конечном итоге ради того, чтобы как можно меньшее количество работы, производимой программистом, порождало как можно больше конечного продукта. До появления достаточно надежных и удобных движков баз данных каждый программист вынужден был решать задачи хранения данных, довольно однотипные от проекта к проекту, самостоятельно. До массового распространения операционных систем люди писали софт непосредственно под железо. Купили новый компьютер? Теперь ваша задача — написать для него весь необходимиый софт с нуля. Абстракции — отличная штука, однако в них есть и минус: о них нужно знать. Вы должны знать, что для конкатенации списка строк в вашем языке программирования используется специальная функция из стандартной библиотеки. Вы должны знать, в какой ситуации ваша ORM создает неэффективный SQL. Знать, знать, знать, знать. Не изобретать, не придумывать, не воспроизводить из первых принципов. Теперь, чтобы прослыть умным среди программистов, вам не нужен подвижный интеллект, достаточно лишь накопленного за годы кристаллизованного. Слово "программист" уже не обозначает конкретную профессию: оно подходит, чтобы представиться собеседнику на вечеринке, но на работе вы теперь какой-нибудь фронтендер на реакте или дата-макака на питоне. От просто "программиста" мы ушли уже на 2-3 дополнительных слова до полной и надежной идентификации того, чем конкретно занимается человек, и какими другими людьми его можно заменить. Средний программист сегодня уже не способен выполнить работу произвольного коллеги, просто потому, что накопленный коллективным разумом объем знаний слишком велик и не уместится в одну голову. Все это — симптомы той же гигантизации.

Вне софта проблемы примерно те же, но видны они обычно хуже. Производство программ в этом плане очень удобная модель, поскольку производство инструкций и производство конечного продукта здесь не разделены, как в других областях, инструкции здесь — и есть конечный продукт. В большинстве других сфер деятельности производство продукта и инструкций для его производства — это два совершенно не похожих друг на друга вида вида деятельности, в которых обычно работают совсем разные типы людей. Пока одни каждый день ездят в промзону, чтобы работать там на монотонных, шумных, пыльных конвеерах, вторые сидят в уютных креслах посреди красивых стеклянных офисов ближе к центру города, а плятят им гораздо больше. Вот в софте совсем не так. Для простоты вы можете считать, что синие воротнички в софтверных компаниях — это компьютеры, именно они выполняют всю тяжелую монотонную работу по копированию, сохранению и обработке информации, а для людей остаются только вакансии белых воротничков. То есть динамику развития софтверной компании можно условно приравнять к динамике ее R&D, в то время как у "классической" падение эффективности разработки может параллельно компенсироваться выгодами от наращивания масштабов производства и быть незаметным со стороны.

Огромные штуки упираются в ресурсы

Закономерность везде одна. Чтобы дотянуться до новых знаний и умений, нам нужны строительные леса, и чем дальше — тем больше они должны быть. Есть ли у их размера какой-то лимит? Если да, рано или поздно мы должны его достичь, и что случится тогда?

Единственным конечным ограничением для больших штук могут быть только ресурсы. Ресурсы практически в каждый отдельный момент времени конечны, однако было много случаев, когда ресурсная база расширялась, если мы узнали что-то новое. Скажем, до открытия радиоактивности трансурановые элементы не были для нас ресурсом, а после — стали. Это пример ситуации, когда ресурсная база растет скачкообразно, по мере новых открытий в науке и технологиях, но бывает и иначе. Классический пример — разведанные запасы нефти, которые исторически непрерывно росли.

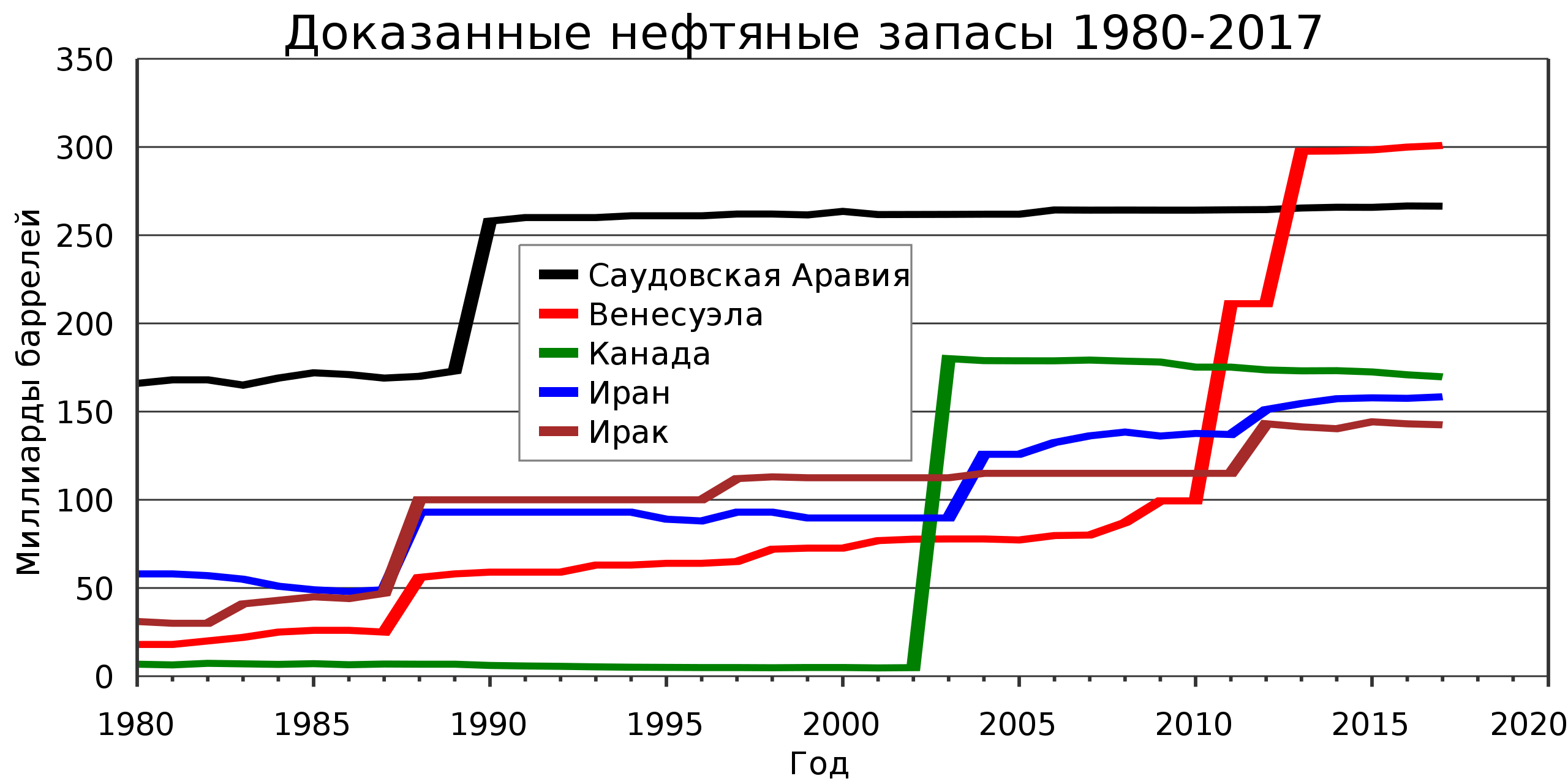

Заявляемые запасы нефти в нескольких странах по годам

Глядя на этот график, вы могли бы подумать, что наша планета до сих пор производит нефть, но скорее всего это не так. Месторождение, однажды выкачанное, не наполняется нефтью вновь. Расширяются наши знания о том, где находится нефть и как ее добывать.

Есть два процесса: рост ресурсной базы (РБ) и рост масштаба исследовательских проектов (МИП), и между ними существует гонка. В каждый конкретный момент времени она может идти по одному из двух сценариев:

- РБ растет быстрее, чем МИП, либо с той же скоростью. Если так, мы можем развиваться практически бесконечно.

- МИП растет быстрее, чем РБ. В этом случае мы рано или поздно придем к моменту, когда ресурсов станет недостаточно для того, чтобы сделать очередной шаг в исследованиях и разработке.

По сути наша задача выяснить, кто из пары "ресурсы и масштаб проектов" является Ахиллесом, а кто — черепахой

Очевидно, что первый, оптимистичный вариант преобладал практически всю известную нам историю. Иначе и быть не могло, по крайней мере в этом случае я сейчас не писал бы этот текст. У нас как вида нет опыта полного провала, окончательного попадания в ресурсный барьер, а это значит, что у нас не может быть и откалиброванной интуиции по этому вопросу. Чисто индуктивно мы должны были бы заключить, что никакого барьера в принципе нет и все будет продолжаться ровно также, как раньше. Но индуктивные суждения далеко не всегда верны.

Человек, каждый день кормящий курицу в течение всей ее жизни, в конце концов свертывает ей шею, показывая тем самым, что для нее были бы полезны более утонченные взгляды на единообразие природы.

Идеальным материалом для обоснованных суждений по этому вопросу могло бы быть знакомство с больши́м количеством других цивилизаций, причем желательно как успешных, так и нет. Будь у нас такие данные, можно было бы построить распределение, из которого стало бы ясно, насколько утыкание в ресурсный барьер вообще характерно для обитаемых миров, и понять, где мы в нем находимся, относимся мы скорее к группе успешных миров (которые никогда не уткнутся в барьер) или к неудачникам. К сожалению, этих данных у нас нет. Само по себе их отсутствие — своего рода слабое свидетельство за то, что ресурсный барьер существует и характерен для большой доли цивилизаций. Одно из возможных решений парадокса Ферми состоит в том, что мы не встречали другие цивилизации именно по той причине, что утыкание в ресурсный барьер — наиболее вероятный сценарий для любой из них, причем точка его наступления находится где-то до той стадии развития, где становятся возможны межзвездные перелеты (или хотя бы передача сообщений). Проблема парадокса Ферми в том, что люди придумали ему слишком много — тысячи — решений, и если мы дадим каждому из них равный вес, каждое из них будет ответственно лишь за долю процента объяснения того, почему мы не встречали других цивилизаций. Нам же желательно найти что-нибудь повесомее.

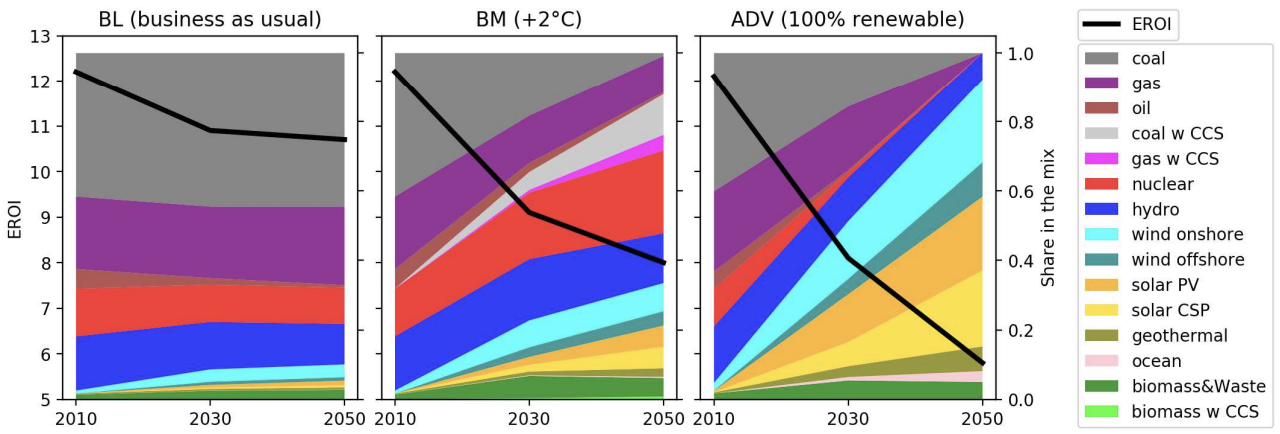

Но лично меня в серьезности проблемы убеждает другое. По сути цивилизация — это большая машина по добыче и преобразованию энергии. Степень развитости цивилизации можно свести всего к одному числу: количеству потребляемой энергии. Энергию нужно добывать, и на то, чтобы это делать, тоже тратится энергия. Соотношение между добытой энергией и той энергией, которая на это затрачена, называется EROI (Energy return on investment).

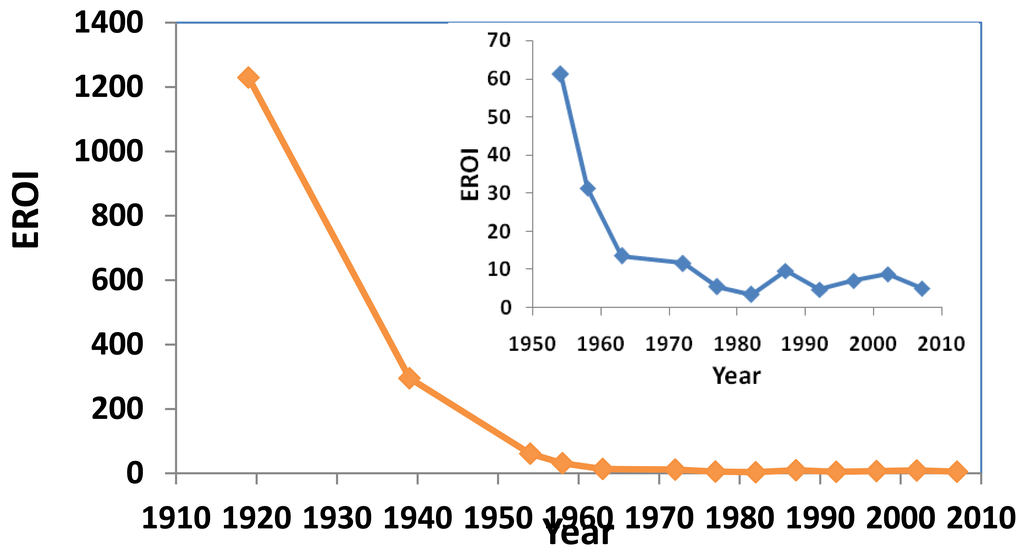

EROI американских месторождений нефти по годам (вставка — те же данные в другом масштабе; верстка авторская)

Год от года EROI может колебаться. Замечено, к примеру, что если за год открыто меньше месторождений нефти, EROI оставшихся растет. Это очень комплексный, интегральный показатель, на него влияют множество факторов типа политических событий, экономических циклов, климатической повестки и т.д. Однако похоже, что на долгосроке EROI постоянно падает. Падение распределено неравномерно как для разных источников энергии, так и для локаций. Это касается как ископаемых источников, так и возобновляемых. Но падение происходит, и происходит повсеместно. Я не хочу сейчас рисовать апокалиптических прогнозов на самое ближайшее время. У нас все еще есть запасы газа, угля и урана на сотни лет вперед. Но они конечны и потребляются с постоянно падающей эффективностью.

Одна из попыток прогноза динамики EROI с учетом разных возможных сценариев, базовый сценарий — постепенное падение

Итак, в какой ситуации мы находимся? Чтобы поддерживать постоянный приток новых знаний, нам нужны все более циклопические вложения, о какой бы области ни шла речь. Доступные ресурсы на это — конечны, и поглощаются все менее эффективно. Теоретически мы могли бы что-то с этим придумать, скажем повесить на орбите большую солнечную панель примерно 15 на 15 километров и отправлять полученную энергию на Землю лазерным лучом, чего должно хватить на полное покрытие текущих энергетических расходов. Однако каждый раз, когда решение какой-либо проблемы — это строительство еще более гигантской штуки, чем все предыдущие штуки — это должно нас заметно тревожить.

Как все закончится?

Представьте, что все исследования и разработки остановятся сегодня. Вся операционная деятельность продолжается, наши запасы гречки и туалетной бумаги в магазинах, а также фабрики, которые все это производят — не тронуты. Просто все, кто раньше старались придумывать что-то новое, занялись чем-то другим. Представили? Теперь попробуйте мысленно подвигать эту точку во времени, в прошлое и в будущее. Что, если бы это произошло 10 лет назад? А через 10 лет? Через 20? Меняется ли что-то принципиально при таких сдвигах? Как долго цивилизация теперь просуществует?

Мне это упражнение рисует 2 основных сценария, по которым все может пойти:

- Хороший: исчерпание ресурсов.

- Плохой: <strong>глобальная катастрофа</strong>.

Я не имею в виду, конечно, что исчерпание ресурсов и последующее вымирание людей — это что-то хорошее. Однако это все же сценарий, в котором нам повезло и отпущенное количество времени оказывается максимальным. На "плохом" сценарии я не хочу здесь подробно останавливаться и дальше буду обсуждать только "хороший".

Довольно сложно представить себе в подробностях, как может выглядеть конец цивилизации в "хорошем" сценарии, но давайте попробуем описать хотя бы основные черты.

- Ресурсы не кончатся одномоментно. Они распределены по планете не ровным слоем, и потребляются тоже не одинаково. Предполагаю, что к моменту приближения EROI к единице эта неравномерность только усугубится, потому что те страны, где больше денег, явно смогут позволить себе больше. На какое-то время люди могут разделиться на "морлоков" и "элоев".

- Состояние "EROI вот-вот сравняется с единицей" продлится достаточно долго, потому что цены на ресурсы к тому моменту будут достаточно велики, чтобы их не могли потреблять сразу все. Ближе к концу потребление должно замедлиться, растянув удовольствие от наблюдения за всеобщим упадком для тех, кто останется в состоянии платить (прежде всего не деньгами, а способностью силой удерживать контроль над ключевыми источниками ресурсов и транспортной инфрасруктурой).

- Одной из первых вещей, которые пойдут под нож, будет любая исследовательская активность, что практически сведет к нолю возможность хоть как-то выбраться из западни. Как только появятся явные признаки упадка, вы можете быть уверены, что цивилизация обречена. Люди, бывшие когда-то учеными, в лучшем случае переориентируются с изобретения новых вещей на консервацию старых.

- Оставшиеся от активной фазы цивилизации артефакты и знания очень постепенно начнут утрачиваться начиная с тех, что требовали наибольших ресурсов, или давали меньше очевидной краткосрочной выгоды. В какой-то момент это может приводить к техногенным катастрофам или иным внезапным событиям, но по большей части отмирание должно происходить постепенно.

- Некоторые из технологий, связанных с добычей ресурсов, под конец могут тоже начать деградировать, так что доступные ресурсы могут схлопнуться раньше, чем люди могли ожидать. Также могут начать вскрываться любопытные вещи по типу завышенных отчетов нефтяных компаний о наличии нефти в каких-то местах, etc. Все это временами может создавать панику и переполох.

- В процессе распада цивилизации численность ее населения упадет, что может создать положительную обратную связь между дальнейшим ее падением и технологической деградацией, потому что людей станет недостаточно для поддержания старых технологических цепочек. Я предполагаю, что для перехода к новой более-менее стабильной численности потребуется одно-два поколения, т.е. где-то 20-50 лет. Состояние, которое возникнет после такого перехода, я называю "новым средневековьем".

- Переход к новому средневековью пройдет, вероятно, через полосу войн и перекраивание карты мира. Государствам будет необходимо куда-то "слить" избыток населения, правительствам — создать нечто внешнее, чем можно было бы оправдать экономические проблемы.

- Выбраться из нового средневековья будет невозможно. В Европе случилась промышленная революция не в последнюю очередь из-за того, что тут были обнаружены легкодоступные энергетические ресурсы, в первую очередь уголь. Дальнейший разгон был связан с открытием все новых и новых источников энергии вроде нефти и газа. Проблема в том, что в самом начале добычи всех этих ресурсов добывать их было крайне легко, что позволило стартовать индустрии вокруг этого. Если текущие индустрии разрушить, воссоздать их с нуля практически невозможно.

- Некоторые ресурсы, к примеру металлы, останутся в изобилии в основном за счет автоканнибализма. Местами это может создавать гротескные картины типа гор из автобусов, которые больше нечем заправить, но из которых можно сделать отличные трущобы.

То, что я описал выше, может показаться смутно знакомым всем, кто застал распад СССР. В некотором смысле то, что произошло с СССР, можно назвать достижением ресурсного барьера локально, на ограниченном участке суши. Разница в том, что СССР был окружен кучей других стран, у которых все еще можно было заимствовать технологии и которым можно продавать ресурсы, в результате чего последствия хоть и были катастрофическими, они не привели к локальному средневековью или вымиранию.

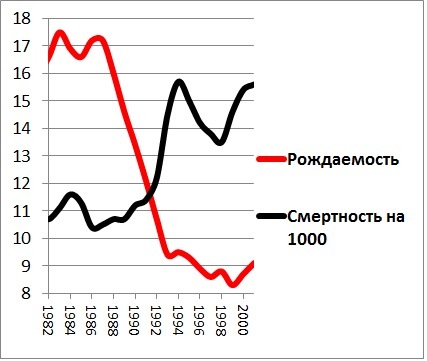

Рождаемость в России после распада СССР резко упала, смертность — выросла

Глобальное новое средневековью обещает отличаться не только в худшую сторону. Скажем, в России 90-х было распространено явление т.н. "утечки мозгов", когда все способные держать в руках русско-английский словарь собрали вещи и уехали из страны. Это дополнительно ускорило распад многих институтов, связанных с надеждами на будущее, типа науки и образования. Если же подобное произойдет в масштабах всего мира, людям с IQ выше 100 уезжать будет особенно некуда, в результате чего наиболее важные интеллектоемкие вещи могут просуществовать дольше.

И что с этим делать?

Я пишу эту статью совсем не для того, чтобы сеять депрессию или панику. Если вдруг вы склонны к чему-то из этого, пожалуйста, постарайтесь игнорировать ее содержание. Цель статьи — подсветить угрозу для тех, кто имеет возможность сделать в связи с этим что-то полезное и как-то отсрочить катастрофу. Я не знаю, насколько велико окно, через которое таки можно преодолеть ресурсный барьер, не провалившись в новое средневековье. Может статься, что его и вовсе уже нет. Однако, пока мы этого не знаем наверняка, надежда остается.

Есть одна вещь, которую лично я считаю вредной: общее представление о том, что у нас еще много времени впереди. То, насколько быстро мы приближаемся к ресурсному барьеру — определяется уже сейчас.

Некоторые вещи, которые мы уже делаем, нам остается только продолжать. К примеру, нам некуда деться от необходимости строить все более циклопические объекты для получения новых порций знаний. У нас нет выхода, кроме как продолжать это делать. Никогда нельзя снижать долю ресурсов, направленных на исследования в неожиданных областях, на "странные" вещи, новые парадигмы и прочее. В моменте очень сложно отличить реальное опустение карты от субъективных проблем с открытием новых участков карты. То есть мы никогда не можем точно сказать, есть ли еще какие-то значимые открытия, которые мы могли бы сделать, но не сделали, или уже все возможности исчерпаны. По сути новые открытия — это практически единственная ниточка, ведущая в сторону успешного будущего.

Охуенно!

Рад видеть ещё одно подтверждение того, что мы на пороге мировых 90-х.

По поводу "сделать": очевидно, что выбирать места и обстоятельства, где тебя зацепит не так сильно, пока будет идти повсеместное сокращение квот/бюджетов и рубилово за ограниченные ресурсы.

Начинать нужно не сейчас, а вчера.

Классная статья рили, я и сам сейчас переживаю о будущем и прям согласен с мыслью про новое средневековье, которое нас ждет. Но думается выход все же найдется.

Я не эксперт и просто говорю свои ощущения: люди в целом тратят свою ресурсную базу таким образом, что на получение знаний уходят прям небольшие доли от всего пирога.

Например, нет ли такого что ресурсный барьер должен рассматриваться в контексте экономики в целом, а не только научного сектора? То есть подобно СССР, который достиг ресурсного барьера локально, достиг его из-за раздутых трат в целом, в том числе на военку? И в теории траты могут рестурктуризированы, кто с этим справится в новом мире - тот и победит.

И вопрос, а падает ли EROI для атомной энергетики? В любом случае, сотни лет - достаточно времени чтобы найти выход.

Рубилово за ресурсы - базовое состояние мира, как оказалось. Удивительно что мы пожили в спокойном мире лет 20.

не очень понятно, о каком временном промежутке речь?

если продолжить строить ветряки и солнечные панели в том количестве как сегодня, через сколько лет будет достаточно чтобы закрыть текущие потребности в нефти и газе?

Сделать можно вот что: стереть границы всех государств в планетарном масштабе, одной сущностью как человечество решать эту проблему. Понятное дело, что всем похуй, поэтому никто этим заниматься не будет. Поэтому из решений вариант два: просто купить сигарету, смузи, лечь в шезлонг и смотреть, как умирает мир. Ну и прекратить рожать новых детей, да.

По теореме о конце света https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Теорема_о_конце_света с 95%-й уверенностью мы можем утверждать, что человеческая раса исчезнет в течение 9120 лет.

Новое изложение мальтузианской катастрофы. Раньше человечество все съедало, теперь все сжигает. Вангую, что ситуация разрешится точно так же как и прошлая иттерация.

Как-то читал великолепную статью на вастрике, от товарища который перед ГЗ МГУ тоже понял, что он может сделать что то полезное и отсрочить катастрофу. Там в выводах статьи содержится пара полезных хинтов.

спасибо автору за пост, интересно было почитать.

однако эти рассуждения справедливы только в том случае, если смотреть в масштабах одной планеты.

уже сейчас существует теоретическая возможность "пригонять" к Земле астероиды и "разбирать" их на ресурсы, а основной источник энергии - наша звезда - будет гореть еще миллионы лет.

основная проблема здесь не в отсутствии самих по себе ресурсов, а в том что для их добычи с положительным выхлопом с использованием сегодняшних технологий требуется реализация проектов, на которые уйдут десятки, если не сотни лет.

а нынешняя социально-политическая система нашей цивилизации на такое не рассчитана, т.к. по сути своей она осталась такой же, какой была в Римской империи: есть какие то "сиюминутные" проблемы (мигранты, война, инфляция) и есть управленцы с горизонтом планирования 2-3-5 лет, интерес которых никогда не выходит за рамки этих сиюминутных проблем, т.к. условную сферу дайсона за 5 лет построить нельзя в принципе, там хорошо если за 105 управятся.

в общем проблема не в отсутствии ресурсов, а в неспособности нашего, обезьяньего еще по сути, общества эти ресурсы эффективно использовать и реализовывать долгосрочные проекты.

Ты же сам пишешь в конце, что из текущей точки невозможно понять в каком сценарии мы находимся. Как Архимед не мог представить, сколько нужно будет всего сделать чтобы коллайдер построить, как физики в 20 веке думали , что ещё чуть-чуть и всю физику получится решить, так и мы не можем предсказать, как далеко ещё можно пройти.

Представленный прогноз —вилами по воде. При таком уровне аргументации полезней было бы завернуть это в фанфик о крахе цивилизации.

Кажется, состояние "EROI вот-вот сравняется с единицей" продлится бесконечно. Просто потому, что существуют возобновляемые источники энергии. Они нестабильные, проблемные и дорогие - сжигать ресурсы сейчас намного дешевле. Потому они и используются не так активно. Но по мере увеличения стоимости ресурсов, актуальность этих источников неизбежно возрастет. Переход на них произойдет вполне естественно, и не потребует никаких научных прорывов - просто потому что эти технологии уже существуют десятки лет.

Вообще экономические факторы - это единственное, что сдерживает зеленую повестку. Вот сейчас в магазине есть пластиковые пакеты, и бумажные. Бумажные - экологичнее, и быстрее гниют, но потребители выбирают пластиковые - потому что они в двадцать раз дешевле. Но как только пластиковый станет дороже - все выберут бумажный. А по мере исчерпания ресурсов именно это и произойдет. Рано или поздно люди выберут пермакультуру, велосипеды и дирижабли - не из соображений заботы об экологии, а просто потому, что это будет самой выгодной из альтернатив.

В этот момент EROI скорее всего перестанет падать. И, вполне возможно, сможет еще и немного вырасти за счет развития альтернативных технологий.

Состояние "EROI меньше или равен единице" - это по сути состояние, когда нет смысла садить дополнительное дерево, потому что затраты на его посадку превысят пользу. Не уверен что в эту точку вообще как-то можно прийти.

Да ну нет, резать все точно никто не будет. Чем очевиднее и острее будет вставать проблема исчерпания ресурсов, тем больше будет попыток решить ее с помощью этой самой исследовательской активности. Кто-то обязательно будет пытаться что-то делать - такова природа человека.

Другое дело, что эта исследовательская активность будет направлена на более прикладные задачи задачи - ученые скорее займутся проектами в области альтернативной энергетики и сельского хозяйства, чем строительством коллайдера величиной с солнечную систему. Но пока есть хоть какой-то прибавочный продукт, будет какое-то место и для фундаментальной науки.

К этому вроде как тоже нет никаких предпосылок. Сейчас вот есть много знаний и технологий, которые не дают никакой краткосрочной выгоды, и по сути нигде не используются. Но они есть, они никуда не утрачиваются - потому что хранение информации не связано с какими-либо существенными издержками.

"Цель статьи — подсветить угрозу для тех, кто имеет возможность сделать в связи с этим что-то полезное и как-то отсрочить катастрофу. "

Основную статью было интересно прочитать, но итоговый вывод как-то похож на "коллеги, я проблему обозначил, прошу решить".

А вот видео, очень подходящее под эту тему - забытого ныне формата AMV:

Дробышевский тоже говорит, что к коллапсу идём.

Повторяем классический путь биологических видов "удачная адаптация -- взрыв размножения -- катастрофа-коллапс-резкое снижение численности".

И по библии тоже будет Апокалипсис. Парам!

Каменный век закончился не потому, что закончились камни.

Ну и когда начинаются рассуждения про конец ресурсов я смотрю на график космических запусков. Вот то, что мы к другим планетам запускаем, то израсходовано безвозвратно. В остальных случаях все остается на Земле.

Месторождения истощатся? У нас возле любого большого города есть месторождения чего угодно, свалка называется. Осталось только научиться извлекать это «что угодно» оттуда. Ничего, алюминий из глины тоже далеко не сразу выплавлять научились.

Производство электричества можно на ветряки и солнечные батареи хоть завтра перевести. Там жеж проблема в том, что оно нестабильно: то у тебя энергии столько, что ее буквально некуда девать, а то ночь и штиль. Нужно где-то запасать, а где? Вот тут собака и зарыта. Впрочем, подвижки уже есть и тут.

Интересная статья и отлично написана. Вот даже побудила прокомментировать впервые за очень долгое время. Есть ощущение, что здесь возможна продуктивная дискуссия.

У меня три пункта, по которым я не согласен.

С появлением LLM я очень хорошо отрефлексировал разницу между "позиция, логично и красиво сформулированная" и "позиция, надежно укорененная в реальности через статистику". Логично звучащих прогнозов можно сформулировать миллион. У реального прогнозирования будущего - есть внятная методология, которая очевидным образом связывает наблюдения и результат.

Недавно общался с футурологом, который делает исследования рынка для корпораций. Методика: детальные интервью с людьми в отрасли, которые принимают решения (СЕО, инвесторы). То есть мы оцениваем понятный фактор: на что уже запланированы ресурсы и какова политика по их использованию в ближайшем будущем. Это не опрос мнений ("получится ли сделать AGI через 5 лет?"), а опрос конкретных решений ("сколько денег вы тратите на сервера").

Падение EROI с течением времени легко объясняется тем же самым эффектом масштаба. Объем производимых ресурсов растет - эффективность падает. Думаю, если бы нам было нужно производить столько же нефти, сколько в 1910 году, это легко можно было бы сделать с не меньшим EROI чем сто с лишним лет назад.

На масштабе падает эффективность? Но масштаб удается наращивать? Ок, проблемы нет.

(И это мы смотрим только на один узкий аспект: diminishing results; а если копнуть поглубже хотя бы в ту же статью из Вики https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_return_on_investment, то мы увидим много валидной критики подхода + оценки по выходу EROI на плато).

Допустим, EROI падает до такого уровня, что Ахиллес догоняет черепаху и мы больше не можем финансировать новую технологическую революцию. Почему это обязательно приведет к исчерпанию ресурсов? В логике начала статьи это будет означать, что мы не сможем выйти на новый уровень добычи ресурсов. Но это не означает, что потеряем все достижения цивилизации. Почему обязательно коллапс? Почему не менее значимые исследования (на которые хватает ресурсов) и формирование общества, ориентированного на стабильность и поддержание того, что есть вместо экспансии?

В моей картине мира развиваться закидывая ресурсами (энергией, деньгами, людьми) возможно и даже выгодно, пока эти ресурсы доступны -- такой подход лучше масштабируется и прогнозируется.

Но, если ресурсы не будут доступны, человеки придумают и внедрят более эффективные подходы.

Многие технические прорывы последних двух веков были сделаны вообще в гараже без огромных бюджетов.

Процесс маленького изобретательства никуда не делся и не останавливался. На фоне ошеломляющих новостей от больших компаний мы конечно перестали их замечать. Но это именно то, что будет работать даже если большие компании разорятся.

Исчерпания ресурсов не происходит.

Атомы веществ которые мы для чего-то используем никуда не исчезают и не улетают. Они остаются на земле и мы можем продолжать их использовать бесконечное количество раз. Используя энергию можно выделять нужные вещества, например чистую медь из оксида меди.

Единственное что исчерпывается это энергия. Энергию еще пару миллиардов лет можно получать от солнца. Ее прилетает к нам довольно большое количество. Илон Маск говорит кусочка пустыни в сша хватит на всю землю если застелить солнечными панелями. Если поставить солнечные панели вместо крыши частного дома - можно обеспечивать все потребности в электричестве этого дома. Эта технология стремительно удешевляется и улучшается.

ИИ быстрее всех поубивает, либо решит эту и все другие наши проблемы своим супер умом, чем это станет для нас актуальным.

По мотивам поста вспомнилась давняя хорошо написанная научно-фантастическая копипаста, от которой у меня каждый раз мурашки по коже, "Свёртка хронопорога"

С одной стороны, описанное очень импонирует моему удивлению, что все вокруг живут так, будто бы мусор сам по себе куда-то исчезает, а энергия откуда-то берется бесконечно, и никто не думает о том, что система вообще-то закрытая. В этом направлении конечно стоило бы немного уделить внимания сустейнебилити. С другой, все же закон сохранения энергии очевиден и даже если мы таки построим огромные кольца вокруг звезд и пожрем их энергию, рано или поздно звезды закончатся :) И к тому моменту "мы" будем вряд ли такими же. Остается только это принять, так же, как конечность вселенной и своей жизни в частности, и наслаждаться, пока мы здесь.

После того, как войны, голод и эпидемии чумы выкашивали десятки и сотни миллионов людей еще в средневековье, я не верю, что эволюцию человеков можно чем-то остановить (ну разве что кроме массового вымирания, но это уже не те масштабы, чтобы можно было предупредить)