Привет, Олимпийский!

Меня зовут Вероника Ильина, я 10 лет помогаю айтишникам и компаниям, в которых они работают, понимать друг друга. Пишу и выступаю про всякое про коммуникации, и вот наконец собрала в кучу мысли для чек-листа хорошей коммуникации.

Возможно, это самый занудный текст о коммуникациях, который вы прочитаете. Но не думаю, что вы пожалеете об этом: @lena зовёт меня богиней коммуникаций, и такие звания не раздают просто так. :)

О применении этого чек-листа на живых кейсах можно также посмотреть мой доклад на Codefest о том, как техническому менеджеру доносить свои мысли в любой непонятной ситуации.

Коммуникация здесь — сообщение в любом виде, которое вы как автор хотите донести до получателя. Сообщение может принимать самую разную форму: пост, статья, видео, доклад, опрос, Q&A-сессия, кружочек в телеграме, картинка с коротким текстом на ней.

Для сложных и важных сообщений полезно иметь целый контент-план из разных форматов и повторять главные моменты в разных формах для разных аудиторий, потому что только так оно реально доходит (пост с объяснением механики).

При всем разнообразии форм коммуникаций, для них всех работают одни и те же законы. И пройдясь по одному и тому же чек-листу можно качественно улучшить донесение ваших идей и посылов до самых разных аудиторий.

Чек-лист

- Цель: зачем вы хотите это сказать

- Аудитория: кому вы хотите это сказать

- Главная мысль: что вы хотите сказать

- Call to action: что вы хотите от аудитории взамен

- Дополнительно о неочевидном:

- Оверкоммуницировать очень сложно

- Всё важное — вперёд

- Заголовок и сформулированные ожидания важнее приветствия

- Все детали — в отдельные коммуникации

- Коммуницировать — это тоже работа

В целом, если вы заберете этот чек-лист как есть и просто будете на него поглядывать перед следующей коммуникацией, — он вам уже поможет сам по себе.

Детальнее и с примерами по каждому пункту — ниже.

Цель: зачем вы хотите это сказать

Я не верю в то, что есть хорошие коммуникации, цель которых — просто информировать. Не бывает «просто информировать». «Просто информации» вокруг нас сейчас так много, и наши мозги так усердно работают над тем, чтобы хоть как-то ее отприоритезировать и отделить зерна от плевел, что любая коммуникация с целью «просто информировать» обречена на провал.

Обычно мы хотим что-то сказать, чтобы что-то поменялось.

Чтобы нас перестали спрашивать одно и то же; чтобы соседняя команда узнала то, чего не знает; чтобы сотрудники поняли, что от них ожидается, и начали действовать по-новому.

Коммуникация помогает перейти из одного состояния мира вокруг нас в другое.

Поэтому проверочный вопрос про цель вашей коммуникации в полном виде звучит не просто как «зачем она нужна», а вот так:

Что поменяется в мире вашем или вашей аудитории после этой коммуникации?

Какие возможности у вас появятся, какие проблемы начнут исчезать? Куда сможет продвинуться аудитория с этим новым пониманием? Знание каких нюансов сделает жизнь вашей аудитории более понятной и предсказуемой?

Перейдём от открытых вопросов к примеру:

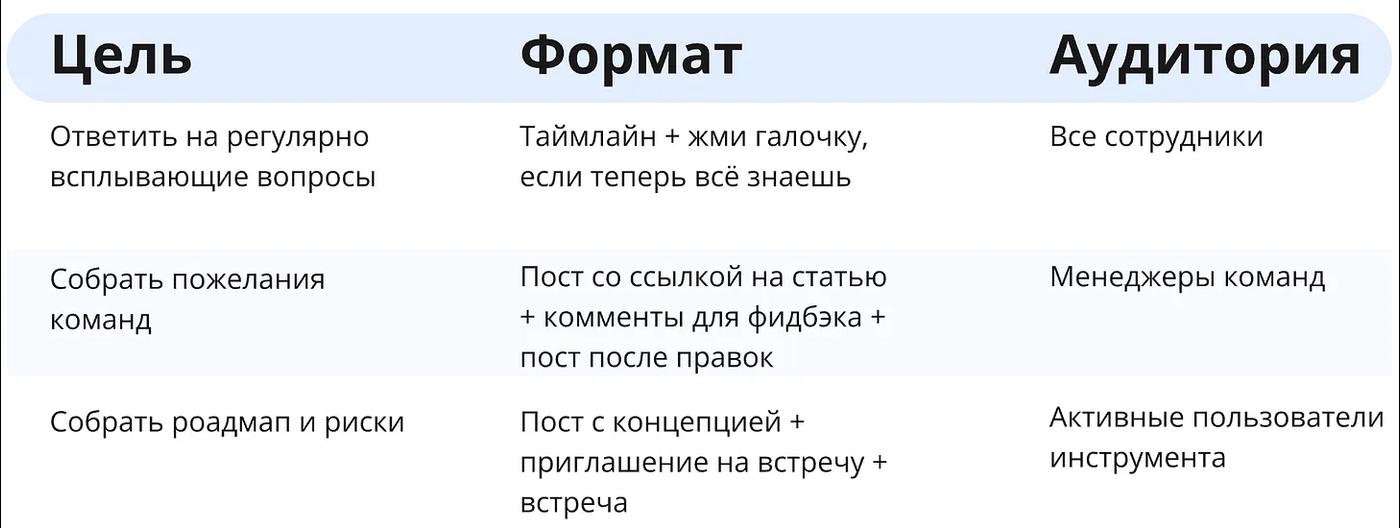

У вашей команды есть задача организовать переезд всех документов компании из одной базы знаний в другую. Вы решили что-то об этом сотрудникам сообщить. И ваш ответ на вопрос «что поменяется в мире после этой коммуникации» может звучать очень по-разному:

- Нас перестанут дергать про сроки и процесс переезда

- Мы узнаем пожелания команд по новой структуре данных

- Мы вместе соберем роадмап переезда и обсудим риски на каждом этапе

И так далее. И в первом случае коммуникацией под вашу цель может быть просто пост с таймлайном, во втором — статья с базовой концепцией и сбор фидбэка на неё, а в третьем — встреча с основными заинтересованными командами.

Всё начинается с цели, именно она определяет и формат, и позиционирование себя относительно аудитории, и кто вообще ваша реальная аудитория.

Обратите внимание на третий вариант: скорее всего, прямо всем подряд сотрудникам не нужно и не важно как-то глубоко обсуждать риски. Но есть команды, которые активнее всего пользуются этим инструментом. Они вам и про риски смогут за всех сразу рассказать. Получается, что для конкретно этой цели именно на них должна быть направлена коммуникация.

А еще получается, что если у вашей коммуникации нет цели, если после неё ничего ни для кого не поменяется, — то можно не коммуницировать.

Если четкой цели пока нет, и сначала надо ее понять — тоже можно не коммуницировать. И это нормально, и гораздо лучше, чем мусорная коммуникация.

P.S. Этот пример не про то, как правильно или неправильно мигрировать данные между базами знаний. Каждая компания решает такие задачи так, как принято в ней, и как кажется верным ответственной команде. Этот пример про то, что под любое видение целей и задач всегда найдется эффективная коммуникация, надо только об этом задуматься и найти решение под конкретное целевое изменение.

Аудитория: кому вы хотите это сказать

Обычно аудитория или ее сегменты характеризуется:

- Социодемографическими показателями. Пол, возраст, происхождение (страна, культура), образование, локация, сюда же в рамках компании можно положить грейд или стаж,

- Набором свойств, которые эта группа людей имеет в том или ином контексте. Стандартный набор: интересы, боли. С точки зрения коммуникаций еще можно туда же досыпать «степень погруженности в контекст».

Итого для описания аудитории получается такой список характеристик, о которых можно думать:

- Пол, возраст, происхождение

- Локация

- Образование, общий стаж

- Грейд, опыт работы в компании

- Интересы

- Боли

- Степень погруженности в контекст

Итак, у вас есть цель, зачем вообще что-то говорить. Давайте пройдемся по пунктам, как и зачем можно думать о разных характеристиках аудитории для вашей коммуникации.

Пол, возраст, происхождение (страна, культура) — на среднюю коммуникацию в вакууме повлияет не сильно, тем не менее, для отдельных аудиторий могут быть разные нюансы. Если вы про такие нюансы о своей аудитории знаете, учитывайте их при создании коммуникации. Люди помоложе всегда будут активнее вовлекаться в разное, а люди постарше — более вдумчиво давать комментарии. Женщины и другие группы лиц, которые в компании в меньшинстве, менее привычны высказывать свое мнение быстро, открыто и прямо. Культурный контекст также влияет на то, как стоит считывать ту или иную реакцию вашей аудитории: для одних "да, принято, конечно" означает "мы всё изучили и у нас нет вопросов", для других — "мы почитаем потом, если не забудем".

Локация — характеристика, влияющая на формат работы, часовой пояс и часто на вообще обстоятельства в жизни аудитории в данный конкретный момент. Например, вам срочно нужно что-то сказать команде из Дубая, а у них праздник на 3 рабочих дня, такие вещи можно узнавать заранее при планировании коммуникаций.

Образование, общий стаж — степень экспертизы глобально, насколько давно представители вашей аудитории в отрасли, как много повидали. Это влияет на базовую погруженность в контекст и на то, с каким запросом (call to action) можно к аудитории обращаться. Если вы — внутриком, и все сотрудники вашей компании пришли работать из корпораций, вам не надо объяснять, кто вы. И мало какой запрос с вашей стороны их удивит. Но если ваша аудитория — вчерашние студенты, которые еще не до конца уверены, как их собственную работу-то работать, а уж тем более в вашей участвовать, — нужно делать на это скидку и сначала погружать людей в контекст.

Грейд, опыт работы в компании — тоже про контекст, но конкретно в рамках вашей организации. «Старички», которые работают в компании по 3+ года, видели уже всякое и где-то уверены, что уже ничего не поменять. «Новички» приходят с горящими глазами и двигают горы. Индивидуальные контрибьюторы, тимлиды и тимлиды тимлидов, — это тоже три разные категории, с разными запросами ко вселенной (см следующие пункты). Одни могут быть банально сильнее заняты, чем другие. И те, и другие могут быть вам полезны и интересны, но от того, к какой группе относится ваша аудитория, зависит, как и с чем к ней идти.

Интересы. Что интересует аудиторию в контексте вашей задачи? В примере про базу знаний младшего аналитика интересует, чтобы важные ему ссылки не потеряли связность между собой, а его документы остались в той же структуре, в которой были. А Head of Analytics или COO среди прочего может интересовать, какие данные о работе компании вообще вы можете в новом инструменте собирать, какие автоматизации и интеграции с другими инструментами настроить, чтобы облегчить жизнь для людей их грейда и их командам.

Боли. Что уже не нравится вашей аудитории в контексте вашей задачи? И как вы с этими болями работаете или решили не работать? Иногда такие вещи должны пойти прямо в коммуникацию, например: «Мы меняем процесс приема заявок на основе вашего такого-то фидбэка, сделаем так». А иногда — это просто повод задуматься. А знаете ли вы реально, где болит у вашей аудитории? Не стоит ли отдельно с ней пообщаться на тему этих болей прежде, чем приносить какие-то изменения в её жизнь без оглядки на то, что ей может быть важно?

Погруженность в контекст. Насколько хорошо аудитория понимает тему, на которую вы собираетесь с ней говорить? Знают ли эти люди термины, которые вы используете? Знают ли они, что делает ваша команда, когда вы представляетесь названием этой команды? Знают ли они о предыдущем состоянии и задачах системы, которую вы меняете? Если где-то ответ «нет», если есть сомнения — лучше сперва сделать короткое интро или дополнительную коммуникацию, чтобы погрузить в контекст. Иначе может звучать так: «Привет, я Вася из команды Абракадабра, мы делаем сервис Чертпоймичто, и непонятно зачем от вас хотим каких-то дополнительных действий, чтобы мы могли сделать свою работу». Вы не то чтобы кого-то обидите, вы просто потеряете аудиторию сразу.

Задать вопросы к коммуникации низкого качества долго и сложно — её проще проигнорировать целиком. Это аудитория и сделает.

Главная мысль: что вы хотите сказать

Всё просто: она должна быть одна.

Допустим, вы делаете серию коммуникаций о каком-то новом процессе. У каждой коммуникации должна быть одна мысль, которую аудитория заберет с собой. Одна мысль, к которой можно задать вопросы сразу.

Пример:

Меняется процесс онбординга:

- ответственность за онбординг новичков передается больше внутрь команд,

- делается космолет-доска в Jira с автоматическими чек-листами для разных этапов процесса,

- планируется обучение менторов,

- и много чего еще.

Как часто выглядят коммуникации на такую тему:

Мы меняем процесс онбординга, теперь каждая команда отвечает за своего новичка сама, кстати вот доска в джире, обучение менторов — через неделю, еще 5 пунктов, кстати задавайте вопросы.

Те, кто осилит пройтись по всему, что впихнуто в коммуникацию, вопросы конечно зададут, но они будут про разные подтемы, а обсуждение превратится в простыню с параллельным разговором на 10 разных тем с 25 разными людьми.

Большинство пройтись не осилит. Не потому что они плохие или непрофессиональные люди, а потому что это правда много для 1 сообщения. Люди выцепят первое и последнее, что увидят, и в лучшем случае потом изучат информацию по кускам и вопросы зададут, когда уже пора будет пользоваться новым процессом после выхода новичка.

Если разбить десяток мыслей, засунутых в 1 коммуникацию, на отдельные хотя бы посты друг за дружкой (или в разные дни выпущенные) с отдельными тредами, получится вот так:

- Процесс онбординга меняется: почему, когда и как (здесь не рассказываете ни одной детали про обучение иди Джиру, они максимум упоминаются)

- Обучение менторов: кому нужно, чего ждать, когда будет (здесь вообще ни слова про Jira, это механическая история, но можно сослаться на предыдущую коммуникацию для восполнения контекста тем, кто как раз увидел только какой-то кусок)

- Как работает новый инструмент для процесса: куда жать в Jira, чтобы быть молодцом

- И так далее

Каждую эту тему можно раскрыть для вашей аудитории. По каждой у нее могут быть вопросы и обратная связь для улучшений. По каждой — у вас может быть выбран разный формат коммуникаций и иметься отдельный запрос на реакцию от аудитории.

А потом да, всё это можно вместе собрать в ультимативный гайд о том, как теперь работает новый процесс с FAQ, при сборке которого вы уже учтёте все вопросы-комментарии, полученные в поэтапной и более фокусной коммуникации.

Call to action: что вы хотите от аудитории взамен

Опять же, если коммуникация должна что-то поменять в жизни вашей или аудитории, вы как минимум хотите убедиться, что она дошла до получателя.

Так что самый простой call to action — просьба отреагировать эмодзи/в чате встречи, если понято-принято.

Что еще можно хотеть от аудитории:

- Вопросов-комментариев в свободной форме или через голосования. Если вы собираете фидбэк для дальнейших доработок, обязательно указывайте дедлайн, когда прием комментариев закончится, и вы начнете их обработку. Запросы вида «посмотрите, как будет время» не помогают найти время тем, кто вам отвечать не обязан по должности. Да и обязанным отвечать людям дедлайны помогают планировать свою работу и реалистично отвечать вам, вернутся они к вам в нужный срок, или нет.

- Конкретных простых действий. Запишитесь здесь, подтвердите это, примите встречу в календаре, если вам подходит время. Или «скажите ОК, если всё ок», — и если вам правда нужен ОК от всех участников, прямо берёте потом и дергаете не ответивших, чтобы дали ответы.

- Соучастия. Это уже сложное действие: не просто скажи, что думаешь, и живи дальше, а сделай это частью своей нагрузки. Если вам нужно именно соучастие, 3 раза убедитесь, что все одинаково понимают, какое, зачем и почему, и закрепите договоренность (ссылка на статью о закреплении договоренностей).

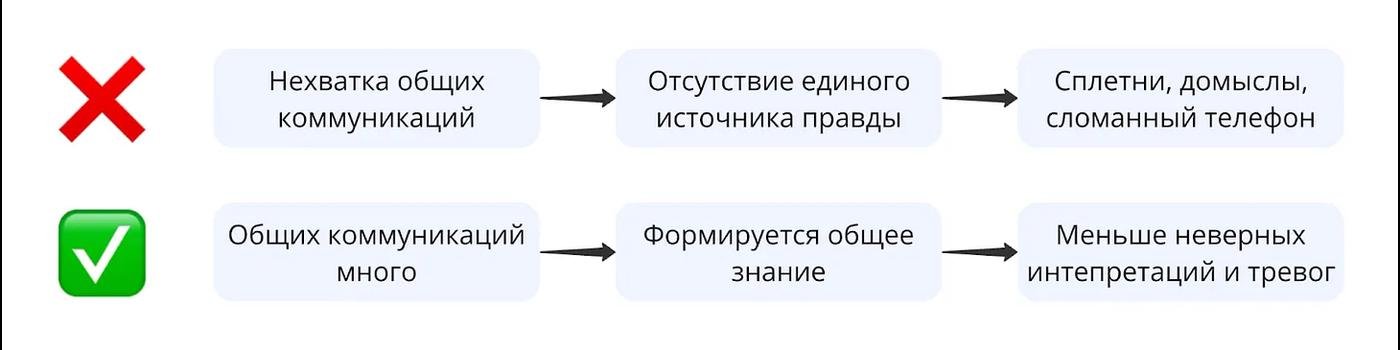

Оверкоммуницировать очень сложно

«Если мы напишем 3 коммуникации на одну и ту же тему, мы заспамим людей!»

Если тема реально будет ровно одна и та же, то получается вторая и третья коммуникация уже не будут менять ничего в мире читателя. И тогда да, это правда звучит не очень полезно.

Но если перед вами стоит задача рассказать о большом изменении; запустить диалог с аудиторией, которого никогда не было; или научить людей чему-то новому, — вы точно не сможете сделать это за один подход к снаряду.

Компании и команды, которые коммуницируют внутри и снаружи раз в месяц, боятся увеличивать частоту коммуникаций. Их ведь сразу станет очень много, и люди сразу станут жаловаться.

Параллельно существуют компании, которые выпускают по 3-5 внутренних общих новостей (не считая постов и встреч на отдельные аудитории, ага) и по 2 поста в соцсетях в день. И ни их сотрудники, ни их внешние подписчики не возмущаются. И если людей спросить, не много ли им информации, только немногие скажут что да, может и могло бы быть меньше. Остальные скажут, что информации ровно столько, сколько нужно. Проверено на 3 компаниях.

Почему так выходит? Почему в одном месте 1 общая коммуникация в месяц, в другом — 90 в месяц, и между этими компаниями люди умудряются переходить без невероятной перегрузки новостями?

Потому что мы все равно стремимся быть информированными, это полезно на всех уровнях для практически любой работы. Нам буквально нужны ответы, чтобы принимать решения и действовать. И там, где нет общих коммуникаций, просто происходят коммуникации на уровнях пониже: между отдельными сотрудниками. Это создает эффект сломанного телефона, это дольше и сложнее, но в итоге сотрудники получают примерно столько же единиц полезной и бесполезной информации на все мыслимые темы. Просто по большей цене: им самим надо прикладывать дополнительные усилия, а не пассивно получать всё интересное.

И при этом мы же не знаем наверняка, что и почему нужно нашей аудитории. Мы можем строить прогнозы, можем с ней общаться, но у неё все равно будет свое представление о прекрасном, будут дополнительные невидимые нам интересы и FOMO. И именно эти вещи добавляют гибкости и готовности аудитории воспринимать информацию (или самой уже выбирать, что читать внимательно, а что нет) даже тогда, когда её становится многовато.

Читатели и слушатели сами замечательно управляют фокусом своего внимания и сами могут решить, как много информации им нужно.

Но они могут принять это решение только исходя из того набора информации, которую мы им дадим. Задача автора коммуникаций — оформить информацию четко, полезно и отдать вовремя; а дальше уже задача получателя решить, что с ней делать. Всё как в моей статье про фидбэк, потому что лучшие практики коммуникаций супер-универсальны.

Так что если вы боитесь коммуницировать больше, чаще, активнее, разнообразнее, — вы сначала попробуйте. И попросите аудиторию сообщить вам, если информации станет слишком много. Я гарантирую, что объемы коммуникаций можно будет нарастить в разы и десятки раз прежде, чем люди пожалуются на оверкоммуникацию.

И даже когда и если пожалуются — может статься, что формат дайджеста или кардинальное уменьшение объема сообщений решит возникшую проблему целиком, и объем коммуникаций уменьшать будет не нужно.

Всё важное — вперед

В целом золотое правило любой коммуникации, о котором сказано во всех книгах на тему, это правило про вынос важного вперед.

Оно контринтуитивно. Книги учат нас другому: да, нужна базовая подводка, но потом развитие сюжета, а кульминация — самое интересное — ближе к концу. Этот паттерн с нами всю жизнь. И странно кажется поступать иначе. Редко какой фильм начинается с показа первопричин самого интересного события в нём.

Если я напишу понятный заголовок и подводку, часть людей банально не станут читать дальше. Не прочитают все подробности про логику принятия решения, которые я старательно изложила. Не погрузятся в интересный сторителлинг и не узнают о подвигах моей команды. Потому что им действительно не надо это читать. Им не интересна тема целиком, им не интересны детали, — не важно, это их выбор.

И я выбираю не тратить их время и вынести важное вперёд.

Любая статья или выступление могут и должны начинаться с краткого обзора, что будет внутри. В предыдущей статье о чек-листе коммуникаций я даю сам чек-лист примерно на первом экране, и дальше можно даже не читать. Тем не менее люди читают, и приходят, и делятся подробными кейсами для разбора по мотивам.

То есть начало коммуникации должно выглядеть не так: «Наконец-то наступает долгожданный момент, когда мы запускаем обновленный процесс А. Это был долгий проект, и мы гордимся достигнутым результатом. Обновленный процесс А нужен, чтобы метрики бизнеса росли, а вы меньше жаловались. Работать он будет вот так...»

А вот так: «Процесс А с 01.08 будет автоматизирован. Вот, что важно знать: раз, два, три. Подробнее про раз, два, три. При внедрении этого изменения мы опирались на...»

Является ли вторая коммуникация менее заботливой, вежливой и информирующей о причинах? Зависит от представлений о прекрасном у читателя.

Проще ли по ней понять, что и когда меняется, и принять решение, читать и слушать ли детали? Да.

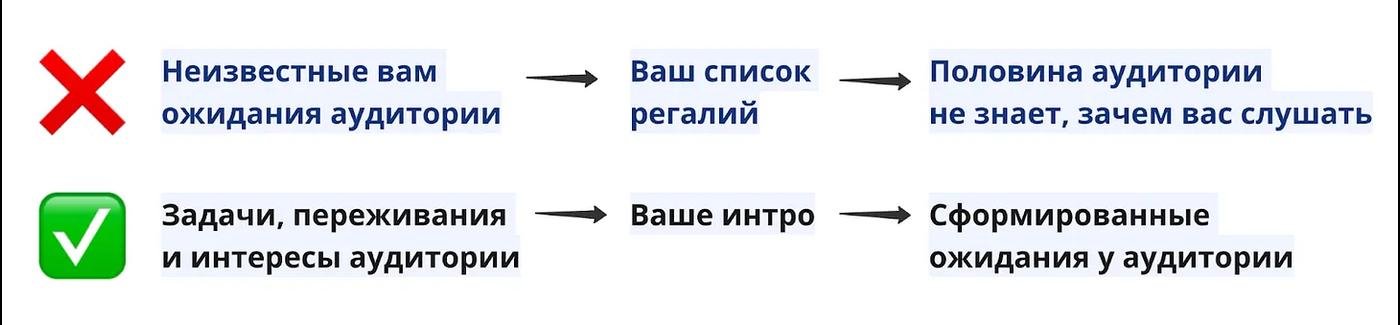

Заголовок и сформулированные ожидания важнее приветствия

Я не люблю здороваться в общих коммуникациях. Мне кажется гораздо важнее подсветить важный инфоповод в заголовке, чем пожелать доброго утра чату на 500 человек. В моем мире забота — она в пользе, а не в реверансе ради реверанса.

Многие доклады или интро-посты начинаются с перечисления регалий, важности выполненных проектов, масштабов компаний, где работал автор. Эти факторы важны для установления доверия к нашей экспертизе. Но если мы уделяем рассказу о них слишком много времени — мы теряем аудиторию. Такая информация ничего не меняет в её мире => не особо полезна => могла бы не коммуницироваться вовсе, как я разбирала в первой части статьи.

Как рассказать о себе в начале коммуникации так, чтобы это всё же было полезно аудитории? Подумать, что ей важно про вас узнать.

В разных случаях это может быть:

- ваш опыт с точно такими же проектами в прошлом;

- ваше понимание конкретной специфичной индустрии, релевантное для обсуждения;

- ваше понимание переживаний, испытываемых вашей аудиторией в моменте, основанное на вашем прошлом опыте;

- то, на чем основана ваша уверенность в том, что ваше предложение — лучшее предложение в данный момент для данной проблемы;

И так далее.

Паттерн один: это фокус не на рассказ о вас ради вас, это фокус на вашей аудитории и разговор в том числе о ней и конкретной ситуации.

Выбор, как именно рассказать о себе, также формирует ожидания о ваших следующих словах. Вы эксперт, эмпат, командный игрок, неумолимый боец за свои идеи, — кто из этих персонажей? Чего от вас ждать? С какой позиции вы говорите? Если вы вывалите на людей список своих регалий, вас сочтут экспертом и возможно зазнайкой. Но вот все остальные возможные посылы и ожидания от себя вы так до аудитории не доставите.

Люди любят говорить о себе; люди любят, когда их слышат; люди любят чувство контроля над ситуацией и понятность. Если начать разговор с того, что вы уже услышали аудиторию и несете с собой понятность, аудитория будет куда более к разговору расположена, чем если ей 3 раза пожелать доброе утро. :)

Все детали — во внешние ссылки / отдельные встречи

Наш фокус внимания ограничен. Мы не можем и не хотим 5 часов продуктивно слушать одного и того же спикера на одну и ту же тему. Да даже 20 минут иной раз — перебор. Мы не можем и не хотим читать пост на 5 экранов, потому что это статья, а не пост.

Не нужно впихивать в людей невпихуемое. Вынесите главное вперед, расскажите коротко, а всё остальное уложите в отдельные ссылки и следующие коммуникации.

Коммуницировать — это тоже работа

Залог успеха коммуникации — её качество самой по себе, а не качество идеи или проекта за ней.

И мало какие вещи получаются качественно, если в них не проинвестировать силы и время, если над ними не поработать. Коммуникации не исключение.

На подготовку постов и выступлений надо закладывать время. Еще полезно показывать их другим людям, потом править — и на это тоже нужно время. Каждый, кто думал «Да просто постик быстро напишу» обнаруживал себя потратившим на постик полчаса, час, два, — даже вместе с ИИ и любыми другими инструментами.

Раз уж коммуникации тоже работа, их тоже можно и нужно планировать. Блокировать время в календаре, и всячески трекать такие задачи. Вот, на какие этапы для любой коммуникации можно заложиться:

- Изначальная проработка коммуникации. Например, по первым пунктам этого чек-листа.

- Запрос, получение и обработка правок. Хинт: Если обращаетесь к кому-то за правками — скажите, к какому моменту вам нужен ответ. Так как эта задача для человека скорее всего совершенно не обязательная, она рискует моментально выпасть из поля зрения, если не будет согласия на ревью и понятной срочности.

- Финальная проверка перед публикацией. Проверьте, как коммуникация выглядит в готовом виде: как презентация разворачивается в Зуме, как пост выглядит в Линкедине или Слаке, что происходит с версткой вашей статьи после переноса из черновика.

- Быстрые правки и ответы сразу после публикации. В соцсетях за это вас полюбят алгоритмы, во внутренних коммуникациях — коллеги. Иногда криво вставляется ссылка, и не все удается проверить. Иногда сразу появляются какие-то важные вопросы, долгая тишина по которым выглядит как реальное отсутствие ответа. Лучше не оставлять пространства для ошибочных выводов и потери внимания аудитории из-за этого — чем быстрее вы будете отрабатывать первую реакцию на коммуникацию, тем больше людей увидят её уже исправленной.

Поздравляю, теперь вы знаете всё, что нужно, чтобы ваши коммуникации приносили нужные вам результаты и помогали быстрее договариваться о важном. :)

P.S. Изначально эта статья вышла в двух частях у меня в Substack, и принесла я её сюда в основном потому, что знаю, что много ребят из Клуба на меня там уже подписаны. Если и тут залетит такой контент — буду следующие статьи тут дублировать, или отдельно какие-то мысли по вопросам-кейсам вастриковцев тут раскрывать.

Интересно, спасибо

Не конструктивный и не важный комент)

Спасибо за отличный материал. У меня чек-лист давно в голове и он хорошо работает даже на обсуждениях внутри команд, но тут прям подробно и хорошо про всё расписано, что можно как методичку использовать

Кайф, спасибо! Осталось научиться следовать этому 😃