😥 Этот пост был удален самим автором и от него остались лишь комментарии участников. Если вы хотите приютить и развить эту тему как новый автор, напишите модераторам Клуба: moderator@vas3k.club.

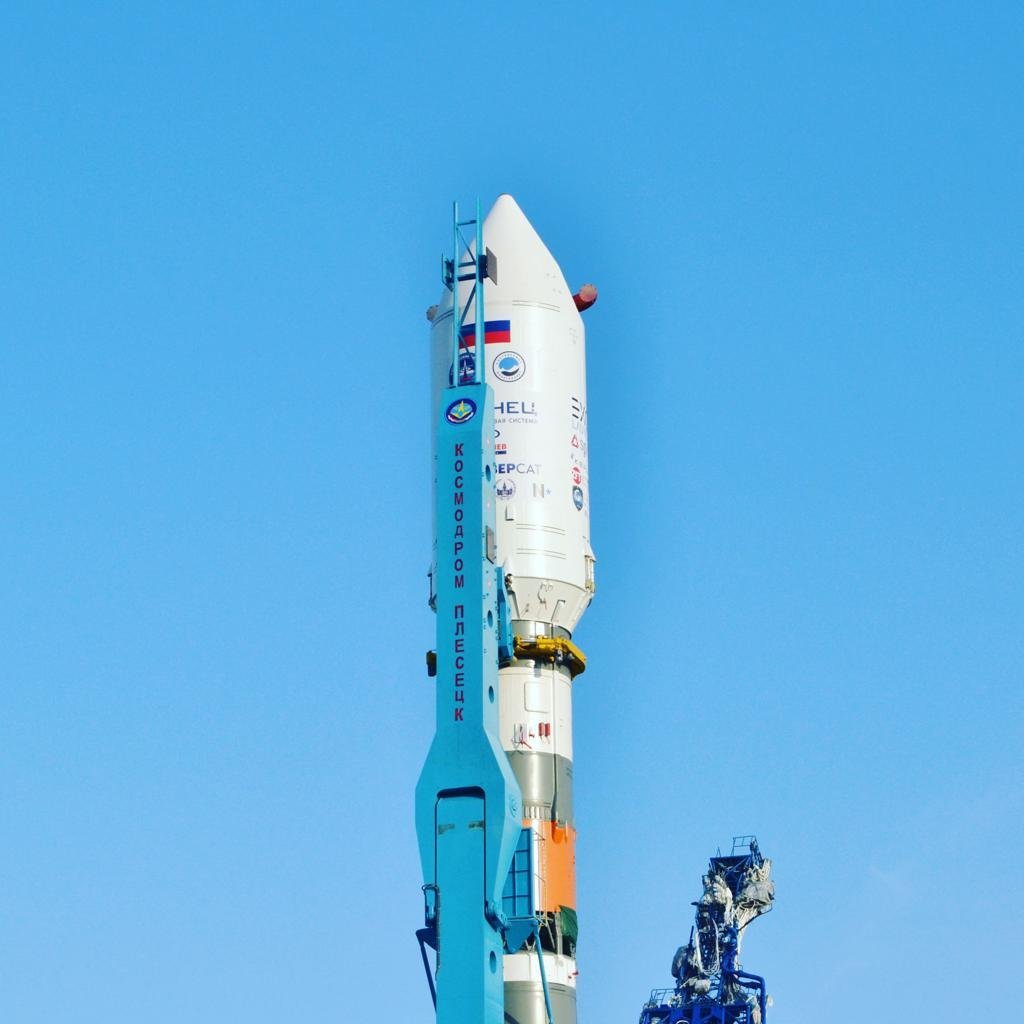

Что такое CubeSat?

Публичный пост

29 апреля 2020

1738

Не оборудованных или оборудованных? Не описка?

Есть апдейт поста? 😋

А есть сейчас идеи как эти, запускаемые в массовых количествах кубы потом утилизировать? Каждое устройство, особенно бюджетное и космическое имеет свой срок службы, а орбиты не резиновые.

Читал что ими можно только в небо смотреть, в землю - нельзя. Надо разрешения получать и тп. Вопрос: как это контролируется и как это вообще возможно контролировать. Спасибо